En Suède, le gouvernement a confessé sa faillite dans la crise de la Covid-19, du fait des 7800 morts finalement enregistrés sur le territoire scandinave. Au printemps dernier, le gouvernement de Stockholm avait refusé le confinement. Même son de cloche en Suisse où plus de 6000 personnes sont mortes des suites de la Covid-19. Le recours à l’expression « des suites » laisse entendre qu’il peut y avoir simultanéité de la présence du virus et de la mort du patient, sans qu’une relation de cause à effet puisse être clairement établie entre les deux. Autrement dit, comme certains praticiens le laissent entendre, le virus accélère simplement la mort de sujets déjà fragilisés, et cette imprécision relative conduit à grossir les chiffres des décès. Néanmoins et en dépit de ces réserves d’usage, à ce jour près d’un million six cent mille personnes sont mortes dans le monde des suites de ce virus.

L’ampleur du phénomène a conduit la plupart des gouvernements à adopter des mesures drastiques et à mettre en œuvre des plans d’urgence, sans qu’aucune stratégie n’ait vraiment pu, finalement, enrayer le virus. Celui-ci, par nature, se propage tant et plus en dépit de ce qu’on fait. Cette mortalité semble donc rendre justice aux gouvernants qui nous imposent le confinement, comme elle peut sembler les discréditer, puisqu’aucun pays riche n’a fait mieux que les autres.

Simultanément, le dernier rapport de l’OMS indique qu’un million sept cent mille enfants meurent chaque année dans le monde des suites de la pollution, soit par manque d’accès à l’eau potable, soit en raison de la mauvaise qualité de l’air, ou encore par manque d’infrastructures sanitaires. Qui plus est, selon les mêmes experts, 570.000 enfants meurent tous les ans à cause de la pollution aérienne, et plus d’un quart de ces décès pourrait être évité par l’adoption de mesures simples, comme plusieurs études récentes l’ont montré (2, 5). En dix ans, cela représente près de 6 millions d’enfants… C’est comme si on vidait toutes nos écoles maternelles et primaires de leurs occupants. Or, quelles mesures en ont découlé ? Quel écho médiatique cela a-t-il suscité ? Comme le révèle « Le Monde » en date du 18 décembre, un tribunal londonien a rendu hier une décision, qui attribue la responsabilité du décès d’une fillette de 9 ans, à la pollution aérienne relevée dans la zone urbaine où sa famille vit. Une seule radio nationale a-t-elle relayé ces données importantes ? Comment comprendre ce qu’il faut bien qualifier de logique de « deux poids, deux mesures » ?

D’une part les responsabilités individuelles et collectives, concernant la pollution, font l’objet d’un phénomène de dilution, qui dédouane chacun de son rôle. De plus, aborder ce problème de manière globale nécessiterait une remise en cause économique qui ébranlerait l’ordre du monde et génèrerait un trop gros stress pour que le public y soit prêt. Ne peut-on pas quand même s’interroger sur l’absence de préconisation des masques pour les enfants vivant dans des quartiers exposés ?

D’autre part, l’arrivée de la pandémie touche au plus profond de valeurs qui structurent la société occidentale. Comme je le développe dans mon prochain ouvrage, elle s’attaque à l’idée selon laquelle notre société nous met à l’abri de tout danger. L’émergence d’un virus incontrôlable (notez le pléonasme au passage…) remet en cause cette croyance. Or si le rôle protecteur de notre mode de vie est limité, voire faible, que devient-on? Comme je le développe dans « le cerveau, un deuxième intestin », Il s’agit d’une situation nouvelle, imprévisible et non anticipée. De plus, malgré les mesures développées, la pandémie se propage, de sorte que le phénomène commence à échapper au contrôle. Le dirigeant sera-t-il celui par lequel une catastrophe sanitaire annoncée par les augures statisticiens arrivera, ou au contraire celui qui, par excès de prudence, provoquera la faillite de son pays ? L’ego peut donc, à son tour, se trouver touché. Dans ce contexte, le stress peut monter. En effet, les quatre facteurs qui peuvent contribuer à son émergence sont réunis : l’absence de contrôle, l’imprévisibilité, la nouveauté, et l’atteinte à l’ego (CINE). Face à cette complexité, le cerveau chercher une solution d’urgence, et il laisse la structure limbique intervenir. Celle-ci, rapide mais disposant de ressources limitées, va rechercher une solution toute faite dans sa boîte à outils. Ce sera le confinement ! Et comme tous les dirigeants du monde occidental sont bercés par la même illusion et sortent du même moule, aucun ne va réfléchir à une autre stratégie, plus globale et- écrivons-le- un tantinet plus intelligente.

Qu’en est-il du citoyen lambda, bercé depuis sa plus tendre enfance par cette illusion ? Cet épisode met à mal cette croyance collective et, au sein de la population, éveille un très fort besoin d’être protégé par une toute puissance rassurante. Or, plus on souhaite bénéficier de cette protection, et plus on accepte de voir rogner nos libertés, la sévérité des mesures exerçant, pour un temps, un effet anxiolytique collectif. Le discours limbique, voire paléo-limbique, adopté en cette circonstance par les dirigeants, qui évoquent l’allégorie de la guerre- ce qui a dû surprendre quelques réfugiés Libanais installés en France et ayant grandi sous les bombes-, et l’union sacrée, écarte toute velléité d’emprunter, pour traverser la rivière, un autre chemin que celui dont le chef garantit qu’il nous aidera à passer sans nous noyer… et peu importe qu’un sorcier de la tribu des Marseillais ait proposé de bâtir un pont et de traverser à sec. Les va-et-vient permanents, comme l’a illustré la question des masques, conduit le cerveau préfrontal, peu à peu, à s’interroger sur la cohérence des propositions mises en œuvre, ce qui fait progressivement monter le stress et donne la parole au reptilien… qui va ouvrir la porte vers la lutte ! La pollution s’avérant plus sournoise, le déni de son influence sera possible, et ce faisant nul besoin de s’interroger sur l’impact réel de notre mode de vie. On peut jouer l’aveugle et le sourd face à elle. Mais pas face à un virus dont on sait clairement mesurer l’impact.

Si on prend du recul, les chiffres montrent que le virus ne touche que les sujets vulnérables. De récents papiers, empruntant des pistes négligées par les dirigeants, pointent l’influence délétère de certains déficits, très répandus chez les seniors et propices à favoriser cette vulnérabilité. Les exemples les plus parlants concernent le zinc (3). Le virus tue davantage ceux qui en sont déficitaires. Il en va de même avec la vitamine D (4). Or, ces nutriments se situent à des niveaux dramatiquement bas chez la plupart des plus âgés d’entre nous, victimes de prédilection de la Covid. La liste des micronutriments concernés ne s’arrête pas là, elle est très longue. Mais je m’en tiendrai à ces deux exemples, qui étayent suffisamment la démonstration.

Les tenants d’une approche plus systémique de la pandémie insistent beaucoup sur l’importance de ces déficits dans le risque de vulnérabilité. Or, il ne s’agit pas des seuls éléments à considérer. Certaines infections chroniques, apparues chez des sujets plus fragiles, s’installent en silence et modifient petit à petit le logiciel de l’immunité. Pour comprendre ce qui suit, je dois évoquer un fait très simple. Notre système immunitaire contribue à deux fonctions ; il œuvre d’une part à la défense, ce dont il s’agit ici. Mais il contribue également à la tolérance processus qui, lorsqu’il dysfonctionne, favorise les allergies, l’asthme ou les maladies auto-immunes. Or, certains antigènes modifient discrètement l’équilibre devant régner entre ces deux pôles opposés. Ainsi, une bactérie comme Borrelia, mise en cause dans la maladie de Lyme, parvient à s’implanter durablement en stimulant les mécanismes de tolérance (1, 6). Elle peut alors persister, initialement de manière asymptomatique. C’est comme si, en quelque sorte, les braises étaient rougeoyantes. Lorsqu’une autre sollicitation a lieu, l’hyper tolérance qu’elle a provoquée permet à l’agresseur de se développer rapidement, d’exprimer une plus grande virulence et d’occasionner davantage de symptômes, ce qui peut alors se comparer à un incendie, accompagnée de la « flambée » de cytokines. Cela surviendra soit consécutivement à cette « co-infection », soit en raison de la borréliose elle-même.

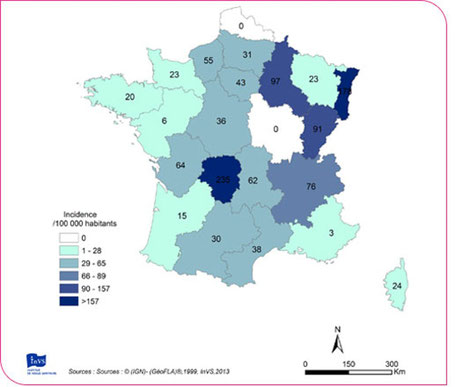

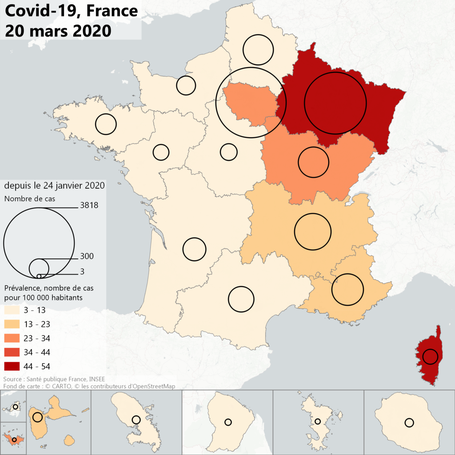

Or, on connaît la très grande prévalence de la borréliose dans la région nommée le « Grand Est » (voir ci-dessous), et aucun expert ne s’est demandé si le premier foyer observé dans cette région en début d’année n’aurait pas pu s’expliquer, en partie, par la vulnérabilité initiale d’une grande frange de ses habitants. La superposition des cartes de mortalité liée à la Covid et de la présence de la Maladie de Lyme ne permet pas, en tout cas, d’écarter cette hypothèse d’un revers de main.

Présence de la borréliose sur le territoire.

Mortalité liée à la Covid-19.

Toujours est-il que la « crise sanitaire » révèle surtout l’existence d’une crise sociétale, qui se manifeste à différents niveaux :

- La subjectivité du danger : La Covid-19 est-elle la pire menace qui pèse sur l’humanité ? La réponse adoptée est-elle, finalement, proportionnée et opérationnelle ?

- La crise philosophique : Le silence troublant sur les questions environnementales ne s’explique-t-il pas par la persistance d’une société consumériste, où la frénésie d’achat vise à combler l’angoisse du vide existentiel ?

- La crise spirituelle : Quel rapport à la mort et à l’Autre notre monde occidental véhicule-t-il ? Pourquoi une crise ne devient-elle sérieuse que lorsqu’elle touche le monde blanc et occidental ?

- La crise nutritionnelle : Comment renforcer le « terrain », comme disent les praticiens d’une médecine holistique, des êtres humains du XXIème siècle ? Pourquoi ne pas se fixer l’objectif de rendre l’ensemble des processus de défense plus performants ?

L’exemple des patients porteurs du HIV et n’ayant pas développé de séropositivité ou l’existence, au Moyen Âge, de voyageurs qui traversaient l’Europe dévastée par la peste sans tomber malade, nous ont appris qu’il existe une grande variabilité, d’un sujet à l’autre, des processus de défense. Les quatre plus sûrs moyens de faire chuter nos défenses naturelles sont la pollution, l’asepsie généralisée (qui affecte le monde bactérien présent dans nos intestins), l’appauvrissement des sols et le stress chronique.

Après cette énumération, au moment de conclure ce texte, dites-moi comment voir l’avenir avec optimisme ?

RÉFÉRENCES :

(1) : Chung Y, Zhang N & Coll (2013) : PlosOne : Dec 19;8(12):e84980. doi: 10.1371.

(2) : Goureia N, Junger WL (2018) : Environ.Pollut., 232 : 385-91.

(3) : Jothimani D, Kailasam E & Coll (2020) : Int.J.Infect.Dis., 343-9.

(4) : Prietl B, Treiber G & Coll (2013) : Nutrients, 5 : 2502-21.

(5) : Ritz B, Wilhelm R & Coll (2006) : Pediatrics, 118 (2) : 493-502.

(6) : Sonderegger FL, Ma Y & Coll (2012) : J.Immunol., 188 (3) : 1381-93.

Denis Riché – Décembre 2020

Spéciale dédicace à : Ali, Hervé et Jihad

Le 15ème livre de Denis Riché sera publié le 18 janvier 2021.

Comment le Microbiote gouverne notre Cerveau

*** Le Cerveau, un deuxième Intestin ***

0 commentaires